ТЕОРИЯ СУПЕРПОЗИЦИИ

Искусство как суперпозиция: восприятие, множественность и роль зрителя

Аннотация

В данной статье рассматривается онтология искусства. Анализ проводится с позиций феноменологии и постструктурализма. Предлагается рассматривать искусство как своего рода суперпозицию - состояние потенциальных смыслов, обретающих актуальность непосредственно в акте восприятия. Особое внимание уделяется роли зрителя как активного участника создания произведения, носителя уникальной интерпретации, во многом определяющей существование искусства.

1. Искусство и вопрос об эволюции

Традиционная эстетика долгое время рассматривала историю искусства как направленный процесс, как движение по восходящей линии, от элементарного к сложному, от архаики к современности. Но, по сути, искусство не столько развивается, сколько преобразует выразительные средства, сохраняя при этом свою сущностную задачу – фиксацию человеческого опыта. Искусство трансформируется, но не становится лучше или хуже.

Морис Мерло-Понти отмечал, что восприятие – это не простое отражение внешней реальности, а скорее результат встречи сознания и явления. Искусство, в этом смысле, не прогрессирует, а перемещается между разными медиумами, формами и историческими эпохами, оставаясь при этом инструментом осмысления человеческого бытия.

2. Искусство как суперпозиция

Метафора суперпозиции заимствована из области квантовой физики. Она подразумевает, что объект может одновременно пребывать в нескольких состояниях, пока наблюдение не зафиксирует одно из них. В отношении искусства это означает, что произведение содержит в себе множество потенциальных смыслов, которые раскрываются только при взаимодействии со зрителем.

Произведение искусства не несет в себе окончательного, правильного значения. Оно представляет собой структуру возможностей, в которой смысл рождается не благодаря автору, а в процессе восприятия. Художник инициирует этот процесс, а зритель его завершает, превращая объект в событие.

3. Пример - точка от карандаша

Рассмотрим простой пример: точка, оставленная карандашом на стене обоев. Для одного человека это всего лишь случайный след, незначительная деталь. Для другого это может быть минимальный акт присутствия, граница между существованием и замыслом.

Физически след один и тот же, но в первом случае он остаётся просто бытовым элементом, а во втором приобретает статус искусства.

Это подчеркивает неразрывную связь произведения и его восприятия. Взгляд зрителя способен превратить материальный объект в нечто символическое. В этом контексте можно вспомнить слова Марселя Дюшана о том, что произведение искусства завершается лишь тогда, когда его кто-то видит.

4. Роль зрителя и множественность интерпретаций

Зритель - это не просто пассивный наблюдатель, а активный соучастник творческого процесса.

Ролан Барт в своей работе «Смерть автора» говорил о смещении акцента с фигуры создателя на фигуру интерпретатора. Каждое восприятие порождает новую версию произведения, тем самым расширяя само понятие искусства.

Произведение, созданное с большим мастерством, может быть воспринято как нечто пустое и бессодержательное, в то время как случайный объект может вызвать сильные эмоции. Ценность искусства не является универсальной, она субъективна и изменчива. Нельзя строго разделить искусство на высокое и массовое, так как любое из них существует лишь в контексте индивидуального сознания.

5. Искусство как форма сознания

Искусство находится не в самом объекте, а в пространстве внимания, в момент соприкосновения взгляда и формы. В данном контексте можно обратиться к идеям Джона Кейджа, который утверждал, что искусство это не объект, а способ видения и слышания. Каждое произведение это приглашение к соучастию, к созданию собственной, внутренней версии реальности.

Зритель не просто доводит произведение до конца, он становится его временным носителем. Искусство живо, пока длится процесс восприятия, и исчезает, когда внимание исчезает. Такой подход превращает художественный процесс в диалог, а не в одностороннюю передачу информации от автора к аудитории.

6. Моя художественная практика как феномен суперпозиции

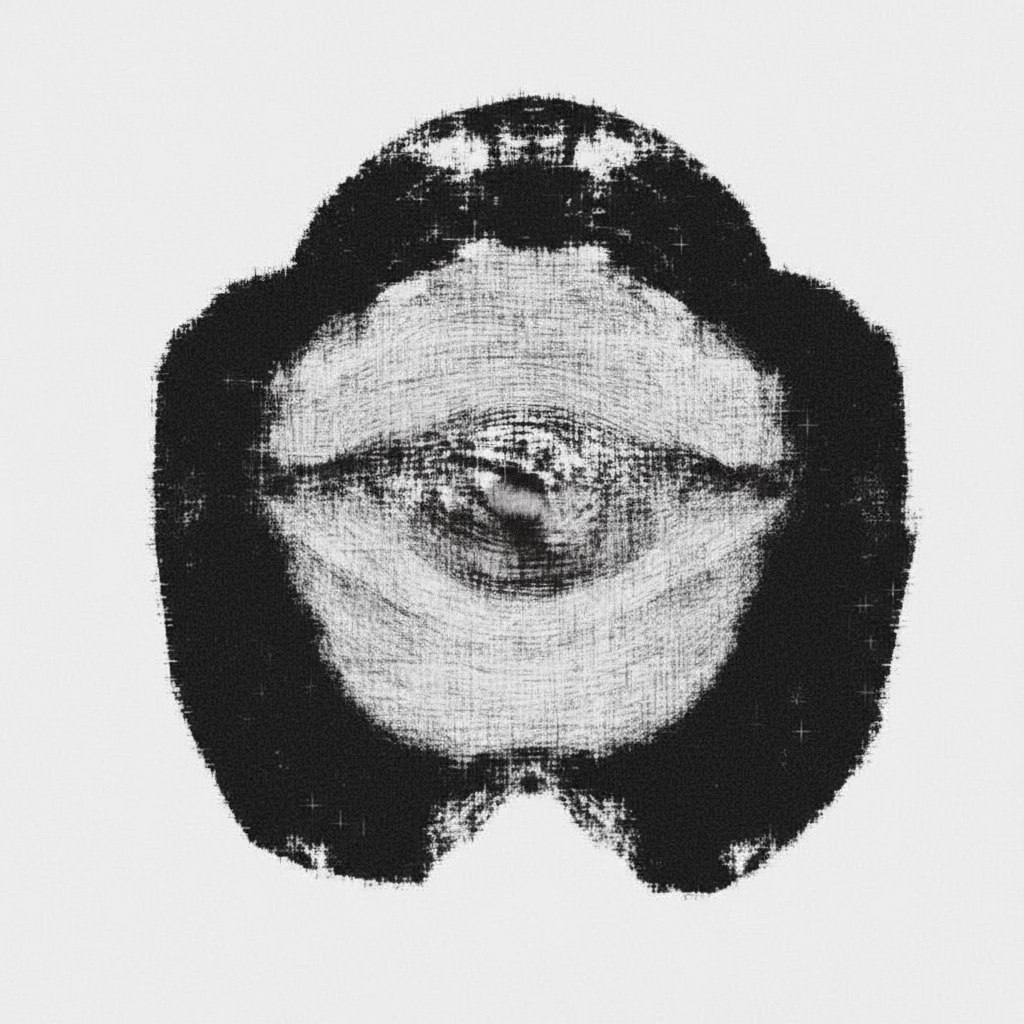

В основе моей художественной практики лежит идея о восприятии как о главном носителе смысла. Я рассматриваю произведение не как завершенный визуальный объект, а как открытую структуру, в которой смысл существует в состоянии потенциальности до момента встречи со зрителем. Мой подход фокусируется на исследовании эмоциональных и перцептивных состояний, таких как тревога, усталость, отчуждение, тишина и внутренняя нестабильность.

В своих работах я сочетаю живописные и цифровые техники, но выбор медиума не является для меня определяющим. Важны не средства, а возможность зафиксировать внутреннее состояние. Глитчи, пиксельные помехи, искажения, неровные цвета и фрагментарные силуэты это для меня не просто приемы, а проявления несовершенного, уязвимого, человеческого восприятия. В этом смысле каждая работа становится отпечатком внутреннего движения, в котором художественное и личное сливаются воедино. Я вижу зрителя как равноправного участника художественного процесса. Он не получает готовый смысл, а формирует его самостоятельно, опираясь на свой личный опыт и эмоциональное состояние. Произведение существует только в момент встречи - там, где взгляд превращает образ в чувство. Поэтому я не стремлюсь давать объяснения своим работам. Они предназначены для того, чтобы быть прожитыми, а не понятыми.

Я считаю, что именно в этой точке, между видимым и ощущаемым, между моим состоянием и состоянием зрителя, рождается искусство. Каждая картина становится отдельным полем смысловой неопределенности, в котором взаимодействуют автор, образ и зритель. Эта неопределенность не является недостатком, это необходимое условие для существования искусства как феномена сознания.

Моя практика подтверждает идею искусства как динамичной суперпозиции, в которой не существует единственно верной интерпретации. Следовательно, задача художника состоит не в передаче точного значения, а в создании возможности для его возникновения. Искусство перестаёт быть сообщением и становится процессом, пространством встречи, в котором рождается не смысл, а опыт.

7. Художественное образование и явление отсылки

В свете этой теории необходимо по-новому взглянуть на роль художественного образования.

Обычно, академическое образование стремится к унификации взглядов и установлению четких критериев оценки, закрепляя представление о правильном и неправильном искусстве.

Но, если понимать искусство как суперпозицию, художественное образование должно расширять границы восприятия, а не формировать канон. Важно учить видеть разнообразие.

Настоящая педагогика в искусстве не навязывает структуру, а развивает умение распознавать свои чувства и выражать их визуально или материально.

Особого рассмотрения требует явление отсылки, культурного и визуального цитирования.

Отсылка не говорит о вторичности, наоборот, это способ запоминания, с помощью которого автор отражает свой внутренний мир, взаимодействуя с культурой.

Любая отсылка это разговор с прошлым, превращающий его в контекст, а не просто в цитату. Так обращение к визуальным и историческим кодам становится не повторением, а актом сопричастности, где личное и общее соединяются в новой точке зрения.

Я воспринимаю художественные влияния именно так-отсылка это не заимствование, а уважение к восприятию, которое уже было в истории.

Благодаря этому, искусство становится постоянным диалогом между временем, мироощущением и эмоциями, где каждое произведение само по себе и, в то же время, включено в общий поток идей.

8. Заключение

Искусство – это не система и не объект, а способ существования сознания. Оно проявляется там, где встречаются зримое и чувственное, материальное и духовное. Каждый акт восприятия завершает произведение и одновременно создаёт новое уникальное, неповторимое и субъективное.

Таким образом, искусство это своего рода суперпозиция опыта. Оно существует в множестве потенциальных смыслов, каждый из которых актуализируется только тогда, когда кто-то смотрит, слушает или чувствует. В этом смысле даже точка от карандаша на стене может стать искусством, если она вызывает внутренний отклик.

Литература

- Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. — М.: Прогресс, 1983. — 495 с.

- Мерло-Понти, М. Видимое и невидимое / М. Мерло-Понти. — М.: Ad Marginem, 1999. — 256 с.

- Barthes, R. La mort de l’auteur / R. Barthes. — Paris: Éditions du Seuil, 1967. — 21 p.

- Barthes, R. Image, Music, Text / R. Barthes. — London: Fontana Press, 1977. — 243 p.

- Кейдж, Дж. Тишина: лекции и записи / Дж. Кейдж. — М.: Прогресс, 1976. — 312 с.

- Derrida, J. Письмо и различие / Ж. Деррида. — М.: Академический проект, 2000. — 448 с.

- Foucault, M. Слова и вещи / М. Фуко. — М.: Прогресс, 1974. — 512 с.

- Eco, U. Открытое произведение / У. Эко. — М.: Искусство, 1973. — 286 с.

- Gombrich, E. H. История искусства / Э. Гомбрих. — М.: Искусство, 1980. — 576 с.

- Danto, A. Конец искусства / А. Дэнто. — М.: Гуманитарная академия, 1997. — 320 с.

Ада Морозевич, 2024-2025

Противоречие между интересом публики и смысловой насыщенностью художественного произведения.

Конфликт восприятия и бессодержательность опыта

В этом эссе я буду рассматривать сложную взаимосвязь между зрителем, создателем и самим произведением искусства - неустойчивый треугольник, где зарождается и исчезает смысл. Искусство представлено не как акт коммуникации, а как поле разногласий, где интерес аудитории входит в противоречие со смысловой формой. Основное внимание будет уделено трем уровням взаимодействия: столкновению стремления к развлечению и глубокого содержания, различию между трактовкой зрителя и замыслом автора, а также феномену потери смысла художественного опыта в эпоху медиа и изобилия образов. Искусство это не просто способ выражения, а инструмент фокусировки внимания. На протяжении истории зритель и художник существовали параллельно; один стремился к озарению, другой к воздействию. Сегодня, при перенасыщенности визуального контента, восприятие становится поверхностным. Публика все реже стремится к глубокому пониманию, ее больше привлекает эмоциональный отклик, моментальная реакция. В конечном счете, произведение искусства требует анализа и осознанных усилий. В этом и заключается суть конфликта-поверхностный интерес сталкивается с произведением, требующим вдумчивого изучения. Искусство, подобно квантовой системе, пребывает в состоянии суперпозиции - до момента интерпретации оно многозначно, но как только зритель сосредотачивается, смысл конкретизируется в одно из возможных состояний.

Противоречие между интересом зрителя и смысловой активностью произведения.

Беньямин писал, что с утратой «ауры» произведение перестает быть уникальным, становясь доступным и, как следствие, стандартизированным. Однако, в этой общедоступности заключается новое противоречие - зритель обретает доступ, но теряет глубину. Современные виды искусства-инсталляции, перформансы, цифровые медиа- не предполагают созерцания, а провоцируют взаимодействие, которое часто оказывается иллюзорным. Николя Буррио определяет это понятием эстетики взаимодействия, где аудитория участвует в произведении, но не становится его соавтором. Интерес современного зрителя изменчив, направлен на эффект и сиюминутное переживание. В то же время, произведение требует концентрации и аналитической работы. Возникает пропасть между быстротечностью эмоций и глубиной содержания, вследствие чего произведение остается без внимания, а зритель неудовлетворенным.

Конкуренция между восприятием и позицией автора

Автор как будто исчезает, поскольку его голос тонет в потоке различных интерпретаций. Барт выдвинул тезис о смерти автора, но это, возможно, скорее растворение, автор не уходит, а фрагментируется в восприятии. Каждый зритель становится соавтором произведения, смысл перестает быть константой, превращаясь в постоянный процесс. Это новая форма коммуникации, когда видение зрителя отличается от замысла автора, возникает пространство разногласий, динамичное и плодотворное. В этой подвижности толкования и заключается суть искусства.

Формирование пользовательского опыта и ощущение его бессодержательности

Бодрийяр отмечал, что в культуре симуляции опыт теряет свою подлинность, подменяясь набором знаков, имитирующих вовлеченность. Современный зритель переживает не само произведение, а его медиа-отражение - фотографию, публикацию. Формируется парадокс- чем больше внешнего взаимодействия, тем меньше внутренних переживаний. Опыт превращается в поверхностный контакт, не оставляющий глубокого следа ни в сознании, ни в памяти.Однако, даже в этой кажущейся бессмысленности кроется потенциал. Искусство перестает быть посланием и становится местом присутствия и соавторства. Зрителю больше не нужно глубокое понимание, ему достаточно взгляда и ощущения сопричастности. Бессмысленность в данном контексте не отсутствие смысла как такового, а отказ от его навязывания. Это состояние открытости, когда смысл может возникнуть, но не обязан. Современное искусство пребывает в состоянии зыбкого равновесия.

Зритель ищет впечатления, автор – выражение, а произведение – точка пересечения, не принадлежащая ни одному из них в полной мере. Конфликт между интересом и смыслом, зрителем и автором, опытом и его бессодержательностью есть сущность искусства. Именно в этом противоречии искусство сохраняет свою жизненную силу. Оно существует в пространстве между взглядом и образом, между стремлением понять и нежеланием этого.Литература

Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. - М.: Медиум, 1996. -240 с.

2. Барт, Р. Смерть автора // Избранные работы. - М.: Прогресс, 1994. -615

3.Буррио, Н. Реляционная эстетика. -СПб.: Изд-во Европейского университета, 2016. - 180 с. 4.Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть. - М.: Добросвет, 2000. - 384 с.

5.Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. — СПб.: Наука, 1999. — 540 с

Ада Морозевич, 2024

© Ада Морозевич 2025-2026